タイヤのスリップサインはここを見る!交換時期の判断基準と長持ちの秘訣を解説

タイヤのスリップサインは、自動車の安全な走行を維持するために重要な指標ですが、どのように確認すれば良いのでしょうか?そこで本記事では、タイヤのスリップサインの見方と測り方を解説します。タイヤの交換時期の目安や長持ちさせる秘訣もまとめてありますので、ぜひ参考にしてください。

スリップサインとは?

スリップサインとは、タイヤの溝の深さを確認するための重要な指標です。タイヤの溝は、雨天時の排水性能や路面との接地性能に大きく影響するからです。タイヤメーカーが法定基準(※1)に基づいて設定し、タイヤの交換時期を知らせる目印となります。

スリップサインは、タイヤの性能が限界に近づいていることを知らせる安全装置としての役割を担っているのです。走行の安全性を確保するためには、スリップサインを定期的に確認することが重要です。

※1参照元:国土交通省「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」(第89条4)(1ページ)(https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/S089.pdf)

スリップサインの役割

スリップサインには、タイヤ交換が必要な時期を示す役割があります。

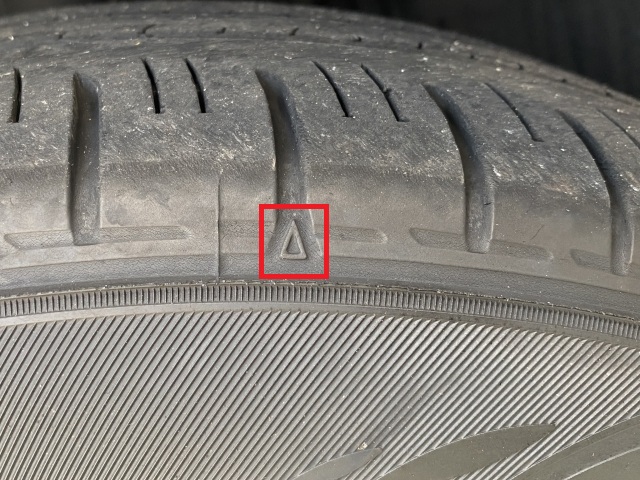

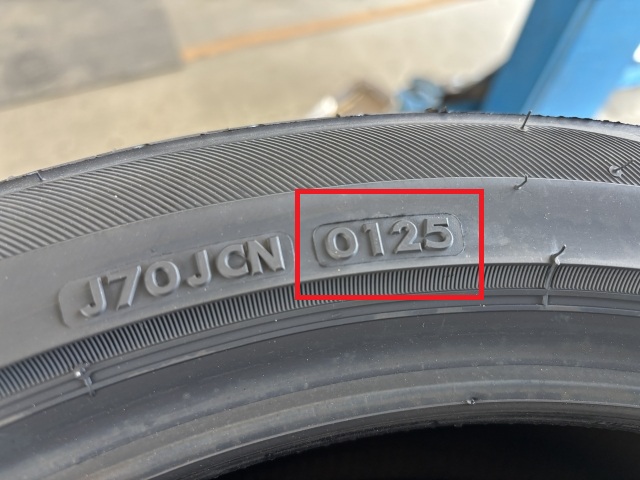

タイヤの溝の深さが1.6mm(バイクは0.8mm※2)になるとスリップサイン(上の写真の赤枠部分)が露出し、雨天時の排水性能が低下します。ハイドロプレーニング現象が発生しやすくなり、運転の危険性が高まるのです。

危険な状態を未然に防ぐための警告システムとして、スリップサインが機能します。タイヤの性能低下を早期に発見することで、安全な走行環境を維持できるのです。

※2参照元:国土交通省「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」(第89条4)(1ページ)(https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/S089.pdf)

タイヤ交換が必要な残り溝の深さ

自動車タイヤでは、残り溝が1.6mm以下(バイクは0.8mm以下)になると交換が必要です。

残り溝の深さは、道路運送車両法の保安基準で定められています。大型車両が高速道路を走行する際は異なる基準が設けられており、より厳格な管理が求められます(※3)。

タイヤの残り溝が少なくなると制動距離が長くなり、スリップの危険性が高まるため、保安基準の1.6mmよりも早めに交換するとより安全です。

※3参照元:国土交通省「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」(第89条4)(1ページ)(https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/S089.pdf)

スリップサインが出たまま走るリスク

道路運送車両法において、スリップサインは、一般乗用車と軽トラックの場合、一般道路・高速道路ともに1.6mm以上の溝深さが必要とされています。一方、小型トラックは一般道路では1.6mmですが、高速道路走行時は2.4mm以上が求められます。大型トラックやバスはさらに厳しく、高速道路走行時には3.2mm以上の溝深さが必要です。

これらの基準を守らなかった場合、どのようなことが起こり得るのでしょうか。具体的に説明していきましょう。

車検を通らない可能性がある

タイヤの溝深さが基準値を下回ると、車検に合格できません。乗用車の場合、溝深さ1.6mm未満のタイヤは不合格となります。車検時にはタイヤの全周にわたって溝深さが計測され、一か所でも基準値を下回ると交換が必要です。

放置すると法令違反を問われる

タイヤの溝が1.6mm未満の状態で走行する車両は、道路交通法で「整備不良車」として扱われます。これは道路交通法第62条に違反する行為であり、取り締まりの対象となるのです。普通自動車の場合、違反点数2点の加算と9,000円の反則金が科せられる可能性があります。

安全面だけでなく、法的リスクを避けるためにも、定期的な点検と適切なタイヤ交換が必要です。自分の安全と他者への配慮のため、タイヤの管理は怠らないようにしましょう。

事故やトラブルを引き起こす

摩耗の進んだタイヤは、さまざまな事故やトラブルのリスクになります。とくに、雨天時にハイドロプレーニング現象が発生しやすくなり、ハンドル操作やブレーキが効きにくくなるので危険です。

また、路面との接地性能が低下することで、急ブレーキ時の制動距離が大幅に延びる可能性があります。冬季の凍結路面では、スリップの危険性がいっそう高まるため、早めの交換を意識しましょう。

スリップサインの見方と測り方

スリップサインの確認方法と測り方について説明します。目視による確認だけでなく、簡単な道具を使って定期的に測定することも可能です。

測定方法にはさまざまな手法がありますが、正確さと手軽さを考慮して適切な方法を選択しましょう。定期的な点検習慣を身につけることで、タイヤの状態を常に把握できます。

スリップサインの見方

タイヤのサイドウォールには、スリップサインの場所を示すために三角印(上の写真の△)が4か所程度刻印されています。スリップサインはトレッドの溝と溝の間にあるため、未使用の状態では目視で確認できないからです。

- サイドウォールの三角印(△)の延長線上に、スリップサインがある

- トレッドが1.6㎜以下になると、スリップサインがタイヤの表面に露出する

- 1か所だけではなく、全ての箇所のスリップサインを確認する

- 1か所でもスリップサインが露出したら、タイヤを使用できる限界を過ぎている

スリップサイン以外にも、サイドウォールには数字やアルファベットが刻印されています。サイドウォールの刻印の表記・種類については、次の記事に詳しくまとめてありますので、併せてご覧ください。

10円玉を使った簡単な測り方

スリップサインは、10円玉を使用して簡単に測定することが可能です。測定方法は、10円玉の左右いずれかの端をタイヤの溝に差し込み、コインに刻まれている稲穂の模様の中央部分が見えるかどうかを確認します。中央の葉が完全に溝に隠れる場合は、まだ十分な溝の深さが残っている状態です。

一方、葉が半分程度見える状態であれば、そろそろタイヤ交換を検討する時期と考えましょう。葉の模様が完全に見える場合は、溝の深さが著しく不足している危険な状態であり、早急なタイヤ交換が必要です。

この方法は目安を知るための判断基準として活用できますが、より正確な判断が必要な場合は、専用の測定器具を使用することがおすすめです。

ノギスでの正確な測り方

ノギスを使用すると、タイヤの溝深さを正確に測定できます。測定時は、タイヤの主要な溝の最も深い部分にノギスを当て、デプスゲージで深さを計測しましょう。測定は複数か所で行い、最も浅い部分の数値を確認することが重要です。

専門店では、デプスゲージ付きのタイヤゲージを使用して、より正確な測定を行っています。

スリップサイン以外のタイヤ交換時期の判断基準

タイヤの交換時期を判断する際は、スリップサイン以外の基準をチェックすることも重要です。ここでは、タイヤの製造年週や車の走行距離・走行音、タイヤの劣化、スタッドレスタイヤのプラットホームの確認方法について解説します。

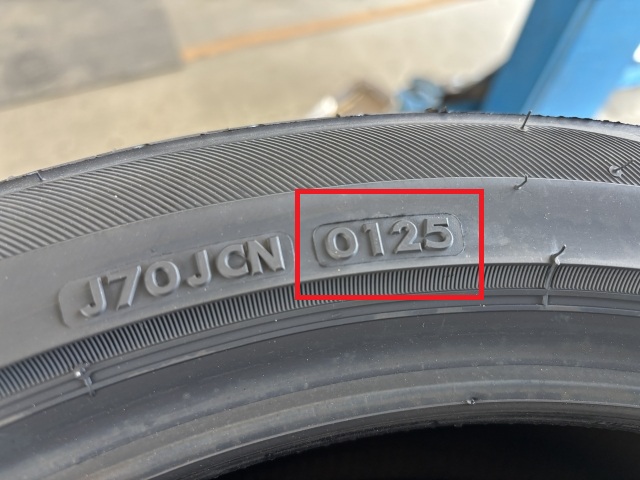

タイヤの製造年週

タイヤは、製造から3~4年を過ぎると寿命を迎えます。たとえ未使用であっても、ゴムが経年劣化していくからです。表面に劣化が見られなくても、寿命を迎えたタイヤを使用せず交換しましょう。

サイドウォールに刻印されているDOTコード下4桁が、タイヤの製造年週を示しています。たとえば、「0125」と刻印されているなら、「2025年1週目」に製造されたタイヤです。

タイヤの製造年月日の見方については、次の記事に詳しくまとめてありますので、併せてご覧ください。

車の走行距離

タイヤの寿命は走行距離にも大きく影響されます。一般的な乗用車の場合、40,000~50,000キロメートルが交換の目安といわれています。

ただし、この数値は使用環境や運転スタイルによって大きく変動することを覚えておきましょう。高速道路の使用頻度が高い場合や、山道の走行が多い場合は、より早めの交換が必要になることがあります。また、急発進や急ブレーキの頻度も、タイヤの寿命に影響を与える要因となります。

走行音(ロードノイズ)

新品のときと比べて走行音が大きくなってきたら、タイヤが劣化している恐れがあります。ゴムが硬化したり、トレッドが摩耗したりすると、タイヤが道路からの振動を吸収できなくなるからです。

通勤・買い物などでいつも同じ道路を走行している際に、定期的に走行音を確認してみましょう。以前よりも走行音や車体の揺れが大きくなってきたら、タイヤの寿命が近づいている可能性があります。

ただし、タイヤの走行音が大きくなる原因には、空気圧の過不足やホイールのズレなどもあります。判断に迷う際は、タイヤ販売店や修理工場などに定期点検を依頼すると安心です。

トレッド・サイドウォールの劣化

トレッドやサイドウォールにひび割れや膨らみ、外傷、偏摩耗などがある場合も、タイヤが劣化しています。劣化したタイヤを使用し続けると、制動距離の延長やスリップ、バーストなどのリスクが高くなるため交換が必要です。

- ひび割れ:ゴムが硬化し、走行性能が低下している

- 膨らみ:内部のベルトや繊維が傷ついてバーストするリスクがある

- 外傷:深くなると、空気漏れやバーストのリスクが高い

- 偏摩耗:安定性やブレーキ性能が低下している

ただし、タイヤの偏摩耗は、空気圧の不足や車体の異常などによっても起きる場合があります。トレッドやサイドウォールの劣化については、次の記事に詳しくまとめてありますので、併せてご覧ください。

プラットホーム(スタッドレスタイヤの場合)

プラットホームとは、スタッドレスタイヤ特有のサインで、溝の深さが新品の半分になると露出します。プラットホームが露出したスタッドレスタイヤは雪道・凍結路面の走行性能が低下しているため、交換が必要です。

100円玉を使えば、スタッドレスタイヤのプラットフォームを簡単に確認できます。

- 100円玉を反時計回りに90度回転させ、数字の「1」がある側をタイヤの溝に差し込む

- 「1」の数字が見える状態であれば、溝の深さが約5mm以下になっているため、スタッドレスタイヤとしての性能が十分に発揮できない

雪道や凍結路面を走行する際は、安全運転のために早めにタイヤを交換しましょう。スタッドレスタイヤの見分け方については、次の記事に詳しくまとめてありますので、併せてご覧ください。

タイヤを長持ちさせるコツとメンテナンス方法

タイヤを長持ちさせるためには、日常的なメンテナンスと適切な保管を心がけましょう。定期的な点検と適切なケアにより、タイヤの性能を最大限に引き出し、安全性を維持できます。

また、経済的な面でも、タイヤを長く使用できることは大きなメリットとなります。適切な保管方法とメンテナンス方法を紹介しましょう。

適切に保管する

タイヤの保管方法は、その寿命に大きく影響します。使用していないタイヤの保管には細心の注意が必要です。温度や湿度、直射日光などの環境要因に配慮し、適切な条件下での保管を心がけることで、タイヤの劣化を最小限に抑えられます。

保管前にケアをする

タイヤを保管する前には、丁寧な清掃と点検をしておきましょう。水やブラシを使用して泥や砂を落とし、完全に乾燥させることが大切です。

また、保管前に空気圧を適正値より少し高めに設定することで、長期保管時の変形を防げます。

タイヤの置き方に気をつける

タイヤの保管方法は、ホイール装着の有無によって適した置き方が異なります。ホイール付きの場合は、空気圧を適正値の半分程度に下げ、横置きでの保管が推奨されます。これにより、タイヤにかかる負荷を分散させ、接地部分の変形を防げるのです。

一方、タイヤ単体での保管は縦置きが理想的とされています。横置きではサイドウォールに過度の負荷がかかり、変形の原因となるためです。どちらの場合も、半年に1回程度は位置や順番を入れ替えることで、より変形を抑えられます。

タイヤを置く場所に気をつける

保管場所は、直射日光を避け、温度変化の少ない場所を選びましょう。ガレージや倉庫など、雨や雪が当たらない屋内が理想的です。

また、オゾンを発生する電気機器からは離して保管することが重要です。湿気の多い場所も避け、できるだけ乾燥した環境を維持することが望ましいでしょう。

日常的にメンテナンスを行う

タイヤの寿命を延ばすには、日常的なメンテナンスが不可欠です。定期的な点検と適切なケアにより、タイヤの性能を最大限に引き出し、安全性を維持できます。簡単なチェックでも、早期に異常を発見できる可能性があります。

空気圧をチェックする

タイヤを長持ちさせるためには、適正な空気圧の維持が重要です。空気圧が低すぎると、タイヤの接地面が変化し、異常摩耗の原因となります。反対に高すぎると、乗り心地が悪くなり、タイヤの中央部分が過度に摩耗する可能性があります。

月に一度は空気圧のチェックを行うことがおすすめです。

ローテーションして使用する

タイヤをローテーションして使用すると、摩耗が均一になり、タイヤの寿命を延ばすといわれています。ローテーションは、5,000kmから10,000km走行ごとに行うとよいでしょう。

車両の駆動方式によってローテーションのパターンが異なるため、取扱説明書に従って適切な方法で実施することが重要です。

タイヤを傷めないよう洗浄する

タイヤの洗浄もメンテナンスの一つです。洗浄時には、タイヤの汚れを丁寧に落とし、ブラシで優しくこすることで、タイヤの表面を傷つけることなく清潔に保てます。また、洗浄後は完全に乾燥させ、水分による劣化を防ぐようにしましょう。

タイヤのスリップサインに関するよくある質問

スリップサインをチェックする際は、タイヤの摩耗に関する疑問を抱くものです。ここでは、タイヤのスリップサインに関するよくある質問を集めましたので、一般的な回答をご紹介します。

タイヤの摩耗を減らすコツはありますか?

はい、空気圧を適正値に保ち、安全運転を心がけることで、事故の防止だけではなく、タイヤの摩耗を減らすことにつながります。

- 空気圧の過不足:偏摩耗や内部の損傷を引き起こす

- 安全運転:急発進・急ブレーキ・急ハンドルはタイヤの摩耗を早める

タイヤの定期点検では、表面の劣化と併せて空気圧の調整も行いましょう。タイヤの空気圧の適正値については、次の記事に詳しくまとめてありますので、併せてご覧ください。

タイヤの摩耗は前輪と後輪で異なりますか

はい、FF(前輪駆動)車では前輪が早く摩耗し、FR(後輪駆動)車では後輪の減りが早くなります。車を発進・加速させるときに、駆動輪となるタイヤのほうが大きな力を受けるからです。

前輪と後輪の摩耗の差を縮めるためには、定期的なタイヤのローテーションが必要です。

- 5,000kmを目安に、前輪と後輪をローテーションさせる

- FF車とFR車では、ローテーションの組み合わせが異なる

適切なローテーションによって、タイヤの安全性とコストパフォーマンスを高めましょう。

バイクタイヤにもスリップサインがありますか?

はい、自動車タイヤと同様に、バイクタイヤにもスリップサインが刻印されています。バイクタイヤのスリップサインも、基本的に自動車と同様の方法で確認できます。

- サイドウォールの三角印(△)を見つけ、スリップサインの位置を把握する

- 同じタイヤに複数の△が刻印されており、一か所でも露出していたら交換する

- 摩耗が進むと、△の延長線上の溝が途切れるようになっている

- 前輪は加速時の力で減るため溝が減りにくく、後輪は減速時の力で減るため摩耗が早くなる

ただし、自動車タイヤのスリップサインは1.6㎜ですが、バイクタイヤのスリップサインは0.8㎜と定められています(※4)。交換時期を判断する際には、ご注意ください。

※4参照元:国土交通省「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」(第89条4)(1ページ)(https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/S089.pdf)

タイヤのスリップサインについて正しく理解しておこう

タイヤの交換時期を判断するためには製造年週や表面の劣化に加えて、スリップサインの確認も必要です。タイヤの適切な保管と空気圧の調整などのメンテナンスを欠かさないことで、長持ちさせましょう。

タイヤ1番.comでは、車種に適したタイヤやホイールを検索できます。さまざまなメーカーの製品を取り揃えていますので、ぜひご覧ください。